確かに投資信託は短期的にはリターンが小さいですが、長期的には大きいリターンを期待できる銘柄もあります。

そこで本記事では、本当に投資信託は儲からないのかについて解説します。また、投資信託への投資を考えているのなら、口座を開設しておきたい証券会社も紹介しています。

\Pontaポイントがもらえる!/

投資信託が儲からないのは本当?

金融庁が公表した「安定的な資産形成に向けた金融事業者の取組み状況」によると、投資信託の運用損益がプラスになっている人の割合は、2020年3月末時点で約3割とされています。

新型コロナウイルス感染症の影響による市場の変動を受け、2020年3月末時点で、運用損益がプラスとなっている顧客の割合(金融事業者218社の単純平均)は約3割と、19年3月末時点と比較しておよそ半分程度に減少。

(引用:金融庁「安定的な資産形成に向けた金融事業者の取組み状況」)

このデータを見ると「投資信託は損をする」と感じるかもしれませんが、コロナ禍の影響を考慮しなければなりません。

同資料によると、「19年3月末時点と比較しておよそ半分程度に減少」とあるため、平常時(経済ショックなどがない場合)には約6割の人がプラスの運用損益を残していることになります。

\低コストで投資デビュー/

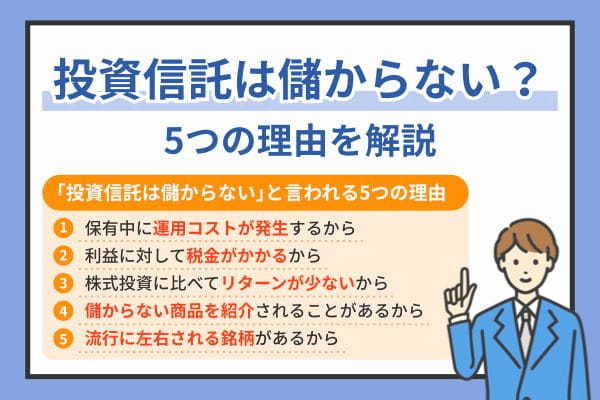

「投資信託は儲からない」と言われる5つの理由

ここからは、「投資信託は儲からない」と言われる理由を紹介します。

保有中に運用コストが発生するから

投資信託の保有中には、「信託報酬」と呼ばれる運用コストが発生します。

銘柄によって異なりますが、信託報酬の目安は「投資金額×0.5~2.0%(年率)」であるため、10万円を投資した場合は年間500~2,000円程度になる計算です。

さらに以下の手数料がかかる点も、投資信託への投資では注意しましょう。

○投資信託の主なコスト

取引手数料:購入時に発生するコスト。

監査報酬:監査を受ける必要がある場合に、信託財産から間接的に支払われるコスト。

信託財産留保額:投資信託の購入または解約時に、手数料とは別に発生するコスト。

上記は全て投資家側の負担となるため、投資信託はコストが高い金融商品と言われています。手数料が抑えられた銘柄も存在しますが、運用状況によってはコストが利益を上回ってしまう場合があります。

利益に対して税金がかかるから

投資信託の譲渡益・分配金には、通常20.315%(所得税+住民税)の税金がかかります。実際にはどれくらいの負担になるのか、以下で簡単なシミュレーションをしてみましょう。

◯投資信託の税金シミュレーション

・年間の譲渡益が30万円、分配金が10万円の場合

(譲渡益30万円+分配金10万円)×20.315%=81,260円(税金)

・年間の譲渡益が50万円、分配金が20万円の場合

(譲渡益50万円+分配金20万円)×20.315%=142,205円(税金)

ちなみに、基準価額の下落によって発生する「特別分配金(元本払戻金)」は、通常の分配金ではなく元本の払い戻しとみなされるため、所得税・住民税ともに課されません。

\Pontaポイントがもらえる!/

株式投資に比べてリターンが少ないから

国内株や米国株に比べると、投資信託のリターンは小さい傾向があります。

投資信託は、さまざまな銘柄や商品を1つのパッケージにまとめたものです。投資先の利益が平均化されるため、個別銘柄に比べると期待できるリターンは小さくなります。

例えば、ポートフォリオに「国内株A・米国株B・新興国株C」が含まれる投資信託を考えてみましょう。このうち国内株Aが50%上昇、米国株Bが30%下落した場合、個別銘柄Aのみを保有する投資家は大きなリターンを得られます。

しかし、投資信託として保有している方は、「Aの上昇分-Bの下落分」の利益しか受け取れません。

投資信託はこのような仕組みなので、金融商品の中ではリターンが小さい部類に含まれます。

儲からない商品を紹介されることがあるから

投資信託の購入を勧めてくる銀行や販売会社は、必ずしも顧客目線でアドバイスをしているわけではありません。

投資信託の販売元は、契約によって発生する利益(手数料)のために勧誘を行っているため、利益につながりにくい商品を紹介されるケースもあります。

投資信託に限らず、営業マンは自社の利益を優先してセールストークを行っています。明確な嘘をつく可能性は低いですが、商品を魅力的に見せるスキルに長けているので、誇張した表現を使ってくる場合もあります。

そのため、銀行などの営業を鵜呑みにすると、儲からない投資信託を購入してしまう恐れがあります。

流行に左右される銘柄があるから

投資信託の中には、投資先を特定分野に絞った「テーマ型」と呼ばれる銘柄があります。

テーマ型の投資信託はポートフォリオに組み入れられた銘柄の傾向が分かりやすいため、情報収集の手間を省きやすくなっています。

しかし、テーマ型の投資信託は流行に左右されやすく、値動きが激しくなりやすいです。

例えば、最近話題の「AI(人工知能)」や「脱炭素」などは、数年後に流行が下火になる可能性は十分に考えられます。

そのため、テーマ型の投資信託は短期的なリターンが期待できても、長期的なリターンは予測が難しいので、数十年単位での長期保有には適していないでしょう。

\低コストで投資デビュー/

投資信託で儲かる人の特徴

ここからは、投資信託で儲かる人の特徴を紹介します。

長期投資を徹底している

投資信託で儲かる人は、長期投資と分散投資を徹底しています。

長期投資のメリットは、売り時がくるまで銘柄を保有し続けることで、最終的に大きなリターンを期待できることです。

さらに、投資信託は分配金を受け取れる銘柄もあるので、保有期間が長いほど利益を積み重ねることもできます。

分散投資を徹底している

分散投資を徹底すると、保有銘柄の1つが大幅に値下がりしても、他の保有銘柄の値上がりによって損失を相殺してくれます。そのため、損失のリスクを抑えた資産運用を続けたい投資家は、複数の銘柄を保有しましょう。

儲かりにくい銘柄を避けている

儲かりにくい銘柄を避けている点も、投資信託で儲かっている人によく見られる特徴です。

例えば、毎月支払う信託報酬が高い銘柄は、保有しているだけで多くのコストが発生します。つまり、手元に残る利益が減ってしまうため、どうしても大きな儲けは出しづらくなります。

その他にも、投資信託には儲かりにくい銘柄がいくつかあります。

儲かりにくい投資信託の例

・手数料が高い銘柄

・流行に左右されるテーマ型銘柄

・たこ足配当の銘柄(※)

(※)利益があまり出ていないにも関わらず、分配金を出す銘柄のこと

また、毎月分配型の投資信託も、基準価額の低下によって損をする場合があるので注意しておきましょう。

\Pontaポイントがもらえる!/

購入前にパフォーマンスを確認・予測している

投資信託に限らず、資産運用には情報収集や分析が欠かせません。プロが運用するからと言って全てを任せきりにすると、いつの間にかに損失を抱えている恐れがあります。

各銘柄の利回りやトータルリターンを確認し、数年後~十数年後の運用状況を予測しておくことで、「目標金額に届くかどうか」や「いつ目標を達成できるか」を見極めやすくなります。

投資信託は中長期の運用が前提だからこそ、綿密なプランを立てることが大切です。こまめに運用状況とプランを比較しながら、必要に応じて積立金額や積立期間の調整を行っていきましょう。

販売会社を慎重に選んでいる

紹介された商品を購入する場合は、販売会社にこだわることも成功を左右するポイントになります。

例えば、常に顧客目線で運用プランを考えてくれる販売会社は、儲かりやすい商品を積極的に紹介してくれるでしょう。

一方で、強引な営業をかけてくる会社、銘柄の選択肢が極端に少ない会社などは、自社の利益を最優先している可能性があります。

また、セールストークに流されたくない方は、投資信託を豊富に取り扱うネット証券の利用も1つの手です。大手ネット証券は、投資信託だけで2,000以上の銘柄を取り扱っています。

選択肢が多ければ、運用プランに合った商品を選びやすくなるので、成功率を上げたい方はぜひネット証券の利用を検討してみてください。

NISAやiDeCoを活用している

投資信託で成功する人は、税制優遇制度であるNISAやiDeCoをうまく活用しています。

◯そもそもNISAやiDeCoとは?

・NISAとは

金融商品の運用益が全て非課税になる税制優遇制度のこと。国内の成人が利用できるものとしては、投資信託のみを対象にした「つみたてNISA」と、株式やREITなども取引できる「一般NISA」の2つがある。

・iDeCoとは

毎月積み立てた掛金を、加入者自身が運用する私的年金制度。金融商品の運用益が非課税になるだけではなく、毎月の掛金や給付金(※60歳以降から受け取る年金や一時金)も所得控除の対象になる。

NISAやiDeCoの魅力は、全ての運用益が非課税になる点です。投資信託の運用益も対象に含まれるので、譲渡益や分配金がいくら発生しても税金は課されません。

ただし、いずれの制度にも注意点があります。

| NISAの注意点 | iDeCoの注意点 |

|---|---|

| ・損益通算ができない ・損失を翌年以降に繰り越せない ・2024年から制度が変更される(新NISAの開始) | ・原則60歳になるまでは引き出せない ・対象商品が限定される ・年金または一時金の受け取り時に課税されるケースがある |

NISAやiDeCoは、上記の注意点を理解した上で利用しましょう。

\低コストで投資デビュー/

ハイリターンを狙える投資信託とは

基本的に投資信託はローリターン型の商品ですが、ハイリターンを狙える銘柄もあります。

◯ハイリターンを狙える投資信託

・成長率や利回りが高いインデックスファンド

・アクティブファンド

・レバレッジファンド

それぞれについて、仕組みや特徴を分かりやすく解説します。

成長率や利回りが高いインデックスファンド

インデックスファンドとは、日経株価平均などのベンチマーク(※)と連動するように運用方針が定められた銘柄のことです。

全体的にはローリターンの銘柄が多いものの、成長率や利回りが高い銘柄であれば、インデックスファンドでも大きな利益を出すことはできます。

(※)運用方針の基準となる指数のこと

ハイリターンを狙えるインデックスファンドには、以下の銘柄があります。

| 銘柄名 | 利回り(1年) |

|---|---|

| UBS原油先物ファンド | 93.18% |

| DIAMコモディティパッシブ・ファンド | 84.07% |

| SMTAMコモディティ・オープン | 69.08% |

上記の利回りは1年間のみのため、今後も同じ利回りが続くとは限りません。これだけハイリターンが期待できる銘柄の場合は、損失のリスクも高くなると考えられています。

また、インデックスファンドの魅力は、取引コスト・運用コストを抑えやすい点です。

購入手数料が無料(ノーロード)の銘柄が多く、さらに信託報酬も低めに設定されているため、長期で保有しても負担になりにくいメリットがあります。

\Pontaポイントがもらえる!/

アクティブファンド:高いパフォーマンス銘柄

積極的にリターンを狙いたい方は、平均以上のパフォーマンスを目指す「アクティブファンド」の購入を検討してみましょう。

アクティブファンドは、専門家による情報収集や銘柄分析をもとに、戦略的な運用方針が立てられている投資信託です。

アクティブファンドには、以下の銘柄があります。

| 銘柄名 | トータルリターン(5年) |

|---|---|

| 年金積立Jグロース[つみたてJグロース] | 10.14% |

| 大和住銀DC国内株式ファンド | 9.96% |

| コモンズ30ファンド | 9.07% |

アクティブファンドは全体的に大きいリターンが期待でき、商品のラインナップも充実しています。銘柄ごとに運用方針も大きく異なるため、ポートフォリオに組み入れると資産運用の幅が広がります。

ただし、購入手数料や信託報酬がやや割高なので、購入前には運用のコストを確認しておきましょう。

レバレッジファンド:一定倍率を乗じた値動きの銘柄

レバレッジファンドとは、ベンチマークに一定倍率を乗じた値動きとの連動を目指す投資信託のことです。

例えば、レバレッジが3倍に設定されている銘柄では、ベンチマークが1日で2%上昇したときに6%(2%×3倍)の運用成果を狙います。

◯レバレッジファンドの例

・iFreeレバレッジ S&P500

・米国レバレッジバランス・ファンド

・SBI 日本株4.3ブル

通常の投資信託に比べると、レバレッジファンドは大きなリターンを狙える商品です。特にレバレッジ(倍率)が高く設定されている銘柄では、短期間で資産を増やすことも可能になるでしょう。

ただし、有名な株価指数(日経株価平均など)をベンチマークにしている銘柄であっても、レバレッジファンドには基準価額がゼロになるリスクが潜んでいます。

運用が厳しくなった時点で繰上償還されるケースもあるので、購入の前には十分な情報収集と分析が必要です。

\低コストで投資デビュー/

ポートフォリオの調整も重要なポイント

投資信託で継続的なリターンを得るには、定期的なポートフォリオの見直しが必要です。

◯ポートフォリオの内訳(例)

・地域をバランスよく分散させる(例:国内銘柄40%、海外銘柄60%)

・株式だけではなく、債券に投資する銘柄も組み合わせる

・株式や債券、不動産などの投資商品にも投資する

ポートフォリオを調整する際には、「目標金額はいくらなのか」や「いつまでに達成したいのか」を意識することが大切です。

例えば、手元の100万円を5年で2倍に増やしたい方は、大きいリターンが期待できる商品を購入する必要性が高くなります。

一方で、地道にコツコツと資産を増やしたい方は、投資信託の長期的な保有やローリスクな債券投資などが投資先の選択肢になります。

最適なポートフォリオは投資の目的によって変わるため、まずは自身の状況を整理してから運用プランを立てていきましょう。

\Pontaポイントがもらえる!/

投資信託を購入する際におすすめの証券会社

おすすめの証券会社は以下の5社です。

各ネット証券の特徴やおすすめのポイントについて、以下で詳しく解説します。

楽天証券:商品やポイントが充実

| 証券会社名 | 楽天証券 |

|---|---|

| 投資信託の取扱本数 | 2,658銘柄 |

| 最低投資金額 | 100円 |

| ランキングの種類 | 23種類 |

| 投信積立の頻度 | 毎月 |

| ポイントプログラム | ・投資信託の購入や積立で楽天ポイント付与 ・ポイントを使った投資信託の購入 |

| NISA | ○ |

◯おすすめポイント

・業界トップクラスの商品ラインナップ

・投資信託の購入や積立で楽天ポイントが貯まる

・情報収集に役立つ投資信託ランキングが充実

楽天証券は、商品ラインナップやポイントプログラムが充実した大手ネット証券です。通常の投資信託に加えて、つみたてNISAの対応銘柄も豊富なので、節税しながら資産運用をしたい方に向いています。

また、クレジットカードで投資信託を購入・積み立てた場合は、100円につき1ポイントを付与されます。貯めたポイントは投資や楽天市場でのショッピング、JMBマイルとの交換にも活用できます。

\低コストで投資デビュー/

SBI証券:幅広い商品を取り扱い

| 証券会社名 | SBI証券 |

|---|---|

| 投資信託の取扱本数 | 2,648銘柄 |

| 最低投資金額 | 100円 |

| ランキングの種類 | 11種類 |

| 投信積立の頻度 | 毎日・毎週・毎月・複数日・隔月 |

| ポイントプログラム | ・投資信託の購入や保有でポイント付与 ・Pontaポイントや、Tポイント、dポイントが選べる ・ポイントを使った投資信託の購入 |

| NISA | ○ |

◯おすすめポイント

・業界トップクラスの商品ラインナップ

・貯めるポイントを選べる(Pontaポイント・Tポイント・dポイント)

・投資信託の細かい積立設定が可能

SBI証券は、2021年に業界初の700万口座を達成したネット証券です。国内株から債券まで幅広い商品を取り扱っており、投資信託の銘柄数は業界トップクラスを誇ります。

SBI証券のサービスは全体的に使い勝手が良く、投信積立では6種類の積立頻度が用意されています。

NISAやiDeCoにも対応しており、毎月100円から投資信託を購入できるため、投資初心者に適した証券会社と言えるでしょう。

さらに、お得なポイントプログラムやキャンペーンが充実している点も大きな魅力です。時期によっては手数料のキャッシュバックなども受けられるので、公式サイトで最新の情報をチェックしてみてください。

\Pontaポイントがもらえる!/

松井証券:老舗で安心感や信頼性が魅力

| 証券会社名 | 松井証券 |

|---|---|

| 投資信託の取扱本数 | 1,612銘柄 |

| 最低投資金額 | 100円 |

| ランキングの種類 | 10種類 |

| 投信積立の頻度 | 毎日・毎週・毎月 |

| ポイントプログラム | ・投資信託の保有でポイント付与 ・ポイントで厳選銘柄(3本)へ投資できる |

| NISA | ○ |

◯おすすめポイント

・信託報酬が現金やポイントで還元される

・老舗ならではの安心感や信頼性

・初心者へのサポートも充実

松井証券は100年以上の歴史を持つ、老舗ならではの安心感や信頼性が魅力のネット証券です。

本格的なネット取引は1998年から開始しており、ロボアドバイザーや相談窓口などの初心者向けサポートも充実させています。

松井証券の投資信託では、月間平均保有金額に応じた一部のコスト(信託報酬)が還元されます。さらに、全銘柄で購入手数料が0円となるため、コストを抑えながら長期的な保有を目指せるでしょう。

ポイント投資の対象銘柄は少なめですが、dポイントやAmazonギフト券との交換サービスも用意されています。

\低コストで投資デビュー/

auカブコム証券:ポイントの使い道が豊富

| 証券会社名 | auカブコム証券 |

|---|---|

| 投資信託の取扱本数 | 1,566銘柄 |

| 最低投資金額 | 100円 |

| ランキングの種類 | 8種類 |

| 投信積立の頻度 | 毎月 |

| ポイントプログラム | ・投資信託の保有でPontaポイント付与 ・ポイントを使った投資信託の購入 ・約190万の店舗やサービスで利用可能 |

| NISA | ○ |

◯おすすめポイント

・基本的なサービスやサポートを網羅

・投資信託のクレカ積立で最大5%のポイントが貯まる

・ポイントの使い道が豊富

auカブコム証券は、1999年に設立した比較的新しいネット証券です。着実にサービスの幅を広げており、2019年3月からは100円からの投信積立も可能になりました。

auカブコム証券はポイントプログラムが充実しており、クレカ積立だけではなくポイント投資でもPontaポイントをためられます貯められます。

NISAやロボアドバイザーをはじめ、基本的なサービス・サポートが網羅されているため、上級者になってからも利用を続けられるでしょう。

マネックス証券:豊富な外国株を取り扱い

| 証券会社名 | マネックス証券 |

|---|---|

| 投資信託の取扱本数 | 1,248銘柄 |

| 最低投資金額 | 100円 |

| ランキングの種類 | 11種類 |

| 投信積立の頻度 | 毎日・毎月 |

| ポイントプログラム | ・投資信託の保有でマネックスポイント付与 ・他のポイントサービスや暗号通貨との交換 |

| NISA | ○ |

◯おすすめポイント

・分かりやすい投資信託ランキングが充実

・貯めたポイントで暗号通貨を購入できる

マネックス証券は米国株をはじめ、豊富な外国株を取り扱っています。1,000本を超える投資信託やNISAなど、その他のサービスも幅広く充実させています。

マネックス証券は投資信託のランキングが分かりやすく、売れ筋ランキングや利回りランキングなどが公開されています。

また、貯めたポイントを使って暗号資産を取引できるため、資産運用の幅を広げたい方に適したネット証券と言えるでしょう。

\Pontaポイントがもらえる!/

口座開設先によっても投資信託の儲かりやすさは変わる!

投資信託は「儲からない」と言われるものの、適切な運用によって十分に儲けることができます。

さらにNISAやiDeCoなどの税制優遇制度を利用すると、節税効果によって手元に資金が残りやすくなり、投資に回せる資金が増えることで大きなリターンを期待できます。

また、ネット証券は、投資信託の取扱本数が多く、銘柄を選ぶ際の参考になるサポートが充実しています。

本記事では主要なネット証券の詳細を紹介しているので、ご自身に適した口座開設先を探してみましょう。