ラップは、SBI証券が提供するAI型のロボットアドバイザーです。

資産運用を自動化してくれるサービスですが、実際の利用者からはどのような評価を受けているのでしょうか。

本記事ではSBIラップの概要の他に、評判や口コミ、メリット・デメリットを紹介します。他のサービスとの違いや運用実績をまとめたので、利用を考えている人はぜひ参考にしてください。

SBIラップとは?

SBIラップは、専門的なAIに資産運用を任せられるサービスです。いわゆるロボットアドバイザーの一種であり、知識がない初心者でも本格的な投資を始めやすくなっています。

SBIラップでは世界中の資産が投資対象になるため、分散投資ができます。定期的にリバランスも行われるので、ポートフォリオを自分で調整する必要もありません。

どのような市場変化にも対応できるように、AIが常に機械学習をしている点も心強いポイントでしょう。

| SBIラップの概要 | |

|---|---|

| 投資対象 | 8種類の投資信託 |

| 最低投資金額 | 1万円 |

| 投資一任手数料 | 年率0.660% |

| 積立頻度 | 毎月(1,000円単位) |

| 契約期間 | 1年間(毎年自動更新) |

| 売却 | 金額指定売却(1万円以上1,000円単位) |

| ポイント | 月間平均運用資産額×年率0.1~0.2% |

| その他の特徴 | ・世界中の資産に分散投資できる ・毎月1回、定期リバランス(※)を実施 ・初期コストは0円 |

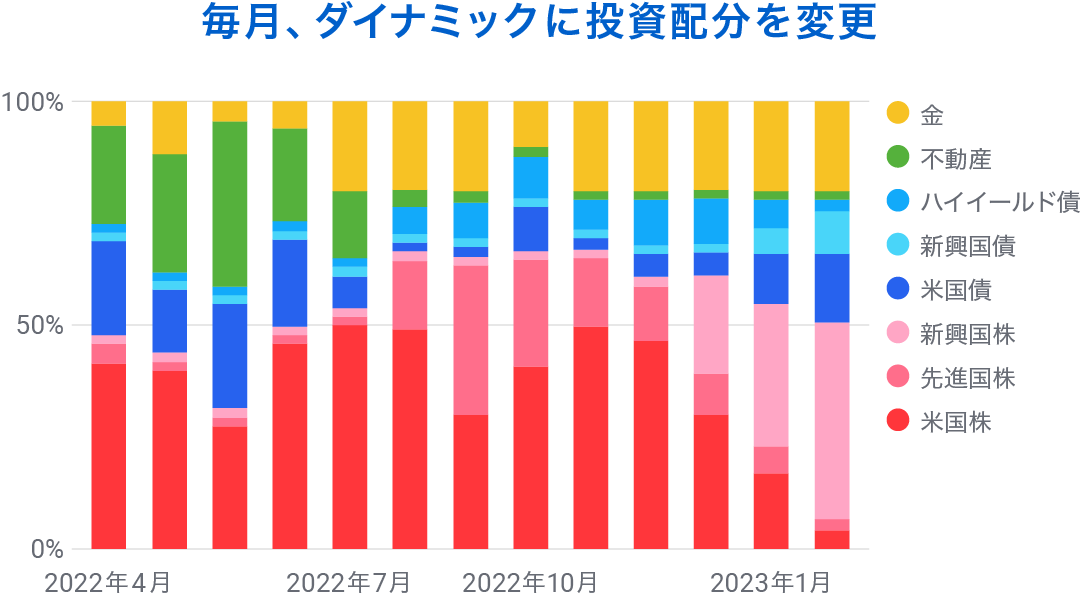

SBIラップの仕組み

SBIラップは、先端AI技術が投資先の予測値を出し、伝統的なアルゴリズム等によって最適な投資配分を決める仕組みになっています。

投資配分については、1990年のノーベル賞受賞者が提唱した「平均分散法」がベースとなっており、高いリターンを出すために一定程度のリスクを許容して決められています。

また、1ヵ月ごとの定期的なリバランスを行っていますが、急な市場変動や経済ショックの際にも臨時でリバランスが行われます。

SBIラップの手数料は業界最低水準

SBIラップの手数料は、年率0.660%と業界最低水準となっています。

実質の手数料は、信託報酬の合計値を足し合わせた数値となりますが、それでも平均0.954%であり、低い水準となっています。

| 投資一任型ロボットアドバイザーの手数料比較 | |

|---|---|

| SBIラップ | 0.954% |

| ウェルスナビ | 1.1% |

| テオ(THEO) | 1.1% |

| ON COMPASS | 1.0075%程度 |

運用資産額に比例して負担が大きくなりますが、SBIラップでは初回契約時や解約時の手数料がかかりません。

ただし、各銘柄には信託報酬(※)が設定されており、信託財産から差し引く形で自動的に支払われます。

(※)投資信託を運用してもらうためのコスト。SBIラップでは上記の手数料に加えて、平均0.295%(年率)の運用コストが発生する。

SBIラップの対象ファンド

次は、SBIラップで投資できる8つのファンドを見ていきましょう。

| 分類 | ファンド名 | 実質的な信託報酬(年率) |

|---|---|---|

| 米国株式 | (ラップ専用)SBI・米国株式 | 0.1906% |

| 先進国株式 | (ラップ専用)SBI・先進国株式 | 0.2106% |

| 新興国株式 | (ラップ専用)SBI・新興国株式 | 0.2606% |

| 米国債券 | (ラップ専用)SBI・米国債券 | 0.1956% |

| 米国ハイイールド債権 | (ラップ専用)SBI・米国ハイイールド債券 | 0.6406% |

| 新興国債権 | (ラップ専用)SBI・新興国債権 | 0.5506% |

| 米国不動産 | (ラップ専用)SBI・米国不動産 | 0.2806% |

| 金 | (ラップ専用)SBI・ゴールド | 0.5606% |

※実質的な信託報酬は税込

いずれのファンドもSBIラップ専用の銘柄であり、グローバルな分散投資ができるように厳選されています。

一般的な投資信託よりも信託報酬が安く、世界中の資産に自動で投資されるため、SBIラップは低コストでリスクを分散させたい人に向いています。

SBIラップの評判や口コミ

ここからはSNSなどの情報を参考に、SBIラップの評判や口コミをまとめました。

SBIラップの良い評判や口コミをまとめると、以下の通りです。

一方で、SBIラップの悪い評判や口コミをまとめると、以下の通りです。

SBIラップの良い評判や口コミ

AIを活用した投資一任サービスの申込件数が僅か4 営業日で1万口座を突破したようですね😳

引用:きょんの投資部屋@kyon_investroom(Twitter)

AIを活用しマーケットデータを分析、相場を先読みして資産配分とのこと(いわゆるロボアド)

手数料が年 0.66%業界最低水準なのは魅力的ですね✨

投資4ヶ月の結果報告🎉

引用:とも×みさき@経済的な自由を目指す@tomo_misa_free(Twitter)

1 SBIラップ +2551円

2 全世界株株式 +1717円

3 ウェルスナビ +1025円

SBIラップが1番良い結果に

やはりAI投資のおかげでしょうか🤔

ここ最近のやることの多さに、お小遣いで高配当株をやる以外は全てほったらかし投資にしたい。。!と思う今日この頃。

引用:えみママ@目指せへそくり🌰トレーダー🚴♀️✨💰@mama_nichijou(Twitter)

SBIラップ、めちゃくちゃ魅力的と思えました🥺✨✨

良い評判・口コミとしては、「手数料が安い」「パフォーマンスが良い」といった意見が多く見られました。

その他に、AIに資産運用を任せてほったらかし投資ができる点や、ポートフォリオのリバランス機能なども高く評価されています。

特に仕事などが忙しい人にとって、資産運用を一任できる点や細かい管理が不要になる点は魅力的なメリットでしょう。

投資先のファンドも厳選されているので、運用成績や市況も簡単にチェックできます。

SBIラップの悪い評判や口コミ

sbiラップって表示損益に手数料とか、リバランスで損切りした分が加味されてないので、表示より大きくマイナスであることは注意😇

引用:あろえりぃな@Uxlai9ovWyiqTL4(Twitter)

積立しても損切りしながらリバランスしてるので、ドルコスト平均法にはならず資産が減っていく。

SBIラップが反映されました。米国不動産が多いのに不安を覚える😰

引用:ねこ3ネオモバナンピンの民@nekoneko0303030(Twitter)

毎月一万円積立設定完了。

SBIラップ始めてみた

引用:しゃちほ子@FIREsalaryman(Twitter)

米国不動産とゴールドの比率が高いような、、、

SBIラップの悪い評判・口コミとしては、「実際の損益が分かりづらい」といった意見が見られました。

実際の運用では手数料や損切り分(※)のコストがかかりますが、評価損益のグラフにはこれらが含まれません。

そのため、運用時のパフォーマンスやコストについては、詳細までしっかりと確認する必要があるでしょう。

また、独自のリバランス機能に対して不安を感じている人も多く見られます。前述の通り、SBIラップは積極的なリターンを狙うため、市況によっては資産構成比がやや偏ることもあるようです。

必ず利益が出るサービスではないので、その点を理解した上でこまめにポートフォリオを確認しましょう。

SBIラップのメリット

SBIラップのメリットとしては、次の4つが挙げられます。

具体的にどのようなメリットなのか、以下で詳しく解説をします。

8つの資産に分散投資ができる

リスクを抑えたい初心者にとって、分散投資は欠かせないテクニックです。株式と債券のように、投資先の資産をうまく分散させることができれば、ひとつの資産が値下がりしても損失のダメージを抑えられます。

その点、SBIラップは8つの資産にバランスよく投資ができるため、高い分散効果を期待できます。

SBIラップの分散効果は、以下の通りです。

- 米国や先進国、新興国など、投資先の地域を分散できる

- 株式や債券に加えて、不動産や金にも投資できる

- 市況に合わせて自動でリバランスが行われる

SBIラップの対象資産に含まれる「ハイイールド債」とは、信用格付けが低い代わりに高利回りの債券のことです。

この他にもハイリターンを狙える資産が対象に含まれるので、SBIラップでは分散投資をしながら大きな利益も期待できるでしょう。

ただし、ハイリターンが見込めるものは、同時に同じぐらいのリスクもあります。リターンとリスクのバランスを踏まえた上で、投資判断を下しましょう。

1万円から投資ができる

初期資金として5~10万円が必要になるロボットアドバイザーもある中で、毎月1万円(1,000円単位)から積立投資ができる点はSBIラップの大きな魅力です。

さらに、SBIラップは申込手数料や契約手数料がかからないため、資金が少ない人でも手軽に始められます。

一度申し込めば、実際の投資からリバランスまで自動的に行われるので、細かい作業が必要になることもありません。

ポイントがたまる

SBIラップでは、「SBIラップマイレージ」を通して3種類のポイントをためられます。

| SBIラップマイレージの概要 | |

|---|---|

| 対象者 | インターネットコースでSBIラップを利用しているユーザー |

| ポイントの種類 | Pontaポイント、Tポイント、dポイントのいずれか |

| ポイントの計算方法 | (月間平均運用資産×還元率)÷365日×実日数 |

| ポイント還元率 | 月間平均運用資産が1,000万円未満:0.10% 月間平均運用資産が1,000万円以上:0.20% |

| ポイント付与日 | 原則として毎月15日 (※非営業日にあたる場合は翌営業日) |

仮にSBIラップで300万円をおまかせ運用した場合は、月間で約254ポイントをためられます(※実日数は31日として計算)。

運用資産が増えるほど多くのポイントを受け取れるため、積立投資をする人にとっては魅力的なサービスでしょう。

AIがポートフォリオを調整してくれる

通常の投資では、「国内株50%:外国株50%」のような配分で金融商品を購入しても、各資産の価格変動によってポートフォリオにズレが生じます。

理想的な資産構成比を維持したい場合は、保有商品を売却したり新たな商品を購入したりして、定期的なリバランスをしなければなりません。

その点、SBIラップは自動的にリバランスを行ってくれるため、ほったらかしでも目的や市況に合ったポートフォリオを維持できます。

毎月実施される定期リバランスの他に、市況の急変時には臨時的なリバランスが行われる点も安心できるポイントでしょう。

リバランスの仕組みについては、運用プロセスのホワイトペーパーで公開されています。

SBIラップのデメリット

一方で、SBIラップには以下のようなデメリットもあります。

いずれも資産運用に大きく関わるので、一つずつチェックしていきましょう。

運用コストがかかる

SBIラップの利用時には、以下の手数料がかかります。

- 運用資産額×年率0.66%の手数料

- 実質的な信託報酬の合計額(平均値で年率0.295%)

1年間で300万円をおまかせ運用する場合は、単純計算で以下のコストが発生します。

(300万円×0.66%)+(300万円×0.295%)=28,650円(運用コスト)

上記の「実質的な信託報酬」とは、ファンドごとの信託報酬と、投資先に含まれるETFの経費率を合わせたものです。

信託報酬は一律0.1606%ですが、経費率については投資先のETFによって異なるため、ファンドによって実質的な信託報酬は異なります。

自分で投資信託を積み立てるよりコストがかかる場合もあるので、各ファンドの運用コスト(※前述で紹介)は把握しておきましょう。

短期的なリターンは望みにくい

SBIラップは、長期的な資産運用を前提としたサービスです。ポイントプログラムや積立機能などがあることで、初心者でも続けやすい仕組みになっています。

しかし、その一方で短期的なリターンは望みにくい傾向があります。数年~数十年かけて資産形成を目指すスタイルが中心となるので、こまめに売買したい人には向いていません。

解約手数料はかかりませんが、積み立てたファンドをすぐに売却すると、受け取れるポイントも減ってしまうので注意しましょう。

NISA口座から取引できない

NISA(ニーサ)は、国が実施する税制優遇制度です。非課税投資枠の範囲内であれば、全ての運用益が非課税になる制度ですが、SBIラップではこのNISAを利用できません。

NISAが適用されない場合、通常は20.315%(所得税+住民税)の税金がかかります。つまり、1年間の利益が2割ほど減ってしまうため、節税をしながら投資をしたい人は他の金融商品でNISA枠を使いましょう。

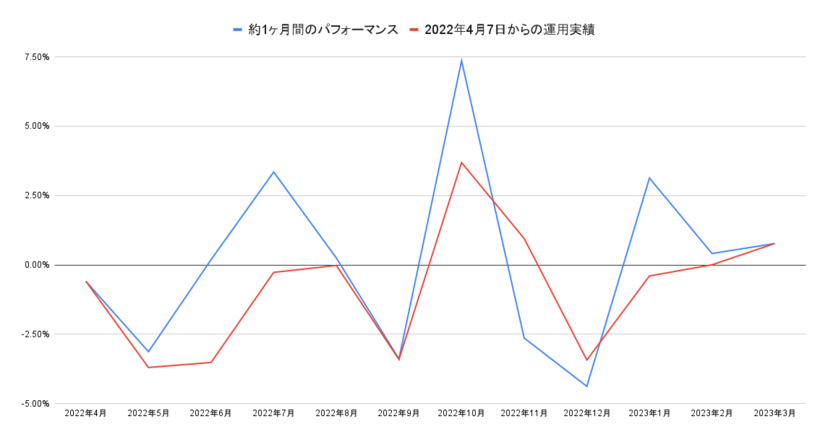

SBIラップの運用実績

SBI証券は、公式サイト上でSBIラップのパフォーマンスを公開しています。そのレポートをもとに、以下では2022年4月から(※サービス開始時期)の運用実績を紹介しましょう。

SBIラップのマンスリーレポートより、編集部作成)

| 運用実績の集計時期 | 約1ヶ月間のパフォーマンス | 2022年4月7日からの運用実績 |

|---|---|---|

| 2022年4月28日 | -0.59% | -0.59% |

| 2022年5月30日 | -3.13% | -3.70% |

| 2022年6月30日 | 0.19% | -3.52% |

| 2022年7月29日 | 3.35% | -0.27% |

| 2022年8月31日 | 0.25% | -0.02% |

| 2022年9月30日 | -3.39% | -3.41% |

| 2022年10月31日 | 7.36% | 3.69% |

| 2022年11月30日 | -2.64% | 0.95% |

| 2022年12月30日 | -4.38% | -3.43% |

| 2023年1月31日 | 3.13% | -0.40% |

| 2023年2月28日 | -0.41% | 0.004% |

| 2023年3月30日 | 0.77% | 0.77% |

SBIラップのマンスリーレポートより、編集部作成)

SBIラップの運用実績はマイナスを推移していますが、これはFRBの金融引き締めやウクライナ問題、新型コロナウイルスなどの影響を受けたためです。

また、同時期には金や米国株の下落、急な円安進行など、経済ショックともいえるさまざまな現象が起こりました。

このような状況のなか、SBIラップのパフォーマンスは徐々に回復しています。2022年6月~7月にかけては+3.25%の伸びを見せており、2022年8月にはトータルでプラス運用を期待できる結果となりました。

サービス開始直後からのユーザーはやや損をしていますが、2022年6月以降に利用した人はプラス運用が続いています。

また、SBIラップでは運用資産額に応じたポイントも受け取れるため、このポイントを含めればさらに多くのリターンを期待できます。

SBIラップで投資をする流れ

SBI証券のSBIラップは、口座開設後すぐに利用できるサービスではありません。実際に投資を始めるには、以下の流れで手続きをする必要があります。

SBI証券の口座を開設

SBIラップの契約手続き

積立設定

保有銘柄を売却する

ここからは初心者に向けて、上記の各ステップについて解説しましょう。

SBI証券の口座を開設

まずはSBI証券の公式サイトから、口座開設の手続きを行います。トップページにアクセスをしたら「ログイン」をクリックし、次の画面で「口座開設」のボタンをクリックしましょう。

その後は以下の流れで、口座開設の手続きを進めていきます。

【1】メールアドレスの登録

【2】認証コードの入力

【3】お客さま情報の設定

【4】規約の確認

【5】入力内容の確認

【6】口座開設方法の選択

【7】口座開設申込の完了

口座開設方法にはネットと郵送がありますが、スムーズに手続きを終わらせたい人にはネット開設がおすすめです。「ネットで口座開設」を選ぶと、本人確認書類をスマートフォンから提出でき、最短で翌営業日に取引ができるようになります。

SBIラップの契約手続き

次は、SBIラップの新規契約を行います。SBIラップの公式サイトにアクセスし、画面上部の「申し込み・ログイン」をクリックしましょう。

次の画面でユーザーネームとパスワードを入力すると、申し込み画面へと進めます。

ここまで進んだら、以下の3ステップで新規契約手続きを行います。

【1】表示される書面を確認し、「同意をします」にチェックを入れて次に進む

【2】各種規約を確認し、「同意して申し込む」をクリックする

【3】新規契約の完了

上の画面が表示されれば、SBIラップの新規契約は完了となります。

なお、申し込みの受付は毎営業日13時までであり、これを過ぎると翌営業日の取り扱いとなります。少しでも早く利用をしたい場合は、申し込みのタイミングに注意しましょう。

積立設定

新規契約が完了したら、次は以下の流れで積立設定を行います。

【1】SBIラップのページにログインをする

【2】画面右上のメニューボタンを開き、「購入>」をクリックする

【3】購入金額を入力し、「確認へ>」をクリックする

【4】内容を確認し、パスワードを入力して「確定する>」をクリックする

【5】初回の積立設定完了

積立設定が完了すると、上の画面が表示されます。

SBIラップの積立設定は、毎営業日15時25分までの受付です。この時間を過ぎると、運用開始が翌々営業日となるので注意しておきましょう。

なお、2回目以降の積立設定については、メニューにある「積立>」のボタンから行います。

保有銘柄を売却する

SBIラップで購入された銘柄は、ユーザーが売却手続きをしない限り保有されます。利益や損失を確定させたい場合は、以下の流れで手続きを行いましょう。

金額指定売却の手続きの流れは、以下の通りです。

【1】ログイン後、画面右上のメニューボタンを開く

【2】「金額指定売却>」をクリックする

【3】売却したい金額を入力し、「確認へ>」をクリックする

【4】内容を確認し、「確定する>」をクリックして完了

解約(全売却)の手続きの流れは、以下の通りです。

【1】ログイン後、画面右上のメニューボタンを開く

【2】「解約(全売却)>」をクリックする

【3】内容を確認し、「確認へ>」をクリックする

【4】資産残高と金額を確認し、パスワードを入力して「解約する>」をクリックする

【5】解約の完了

保有銘柄の売却手続きは、いずれも毎営業日15時25分までの受付です。売却代金・解約代金の振替には1週間ほどかかるため、手続きのタイミングには注意しましょう。