株式投資で儲けるためには、株式を購入するタイミングが重要です。しかし、購入のタイミングはプロでも見極めることが難しいため、途中で挫折してしまう方も少なくありません。

そこで今回は、株式を購入するタイミングの見極め方や注意点などを初心者向けにまとめました。株式投資で資産を少しでも増やしたい方は、ぜひ最後までチェックしてください。

目次

株の購入方法をおさらい

個人投資家が国内株や外国株を購入するには、証券会社などで口座を開設する必要があります。まずは、証券口座の開設から株式を購入するまでの流れを確認しておきましょう。

証券口座開設の流れ

証券会社にもよりますが、証券口座の開設は以下の流れで行います。

証券口座開設の流れ

【STEP1】口座開設申込書の請求

【STEP2】申込書類に必要事項を記入

【STEP3】必要書類を提出

【STEP4】審査完了後、口座の開設

【STEP3】の必要書類は、個人番号確認書類や本人確認書類が必要です。証券会社によって認められる書類に違いがあるため、申し込む前に各社のホームページを確認しておきましょう。

提出書類の一例

個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カードなど

本人確認書類:運転免許証、健康保険証、パスポートなど

ネット証券ではオンライン上で手続きを完結できる「Web申し込み」も用意されています。郵送による申し込みに比べると口座開設にかかる時間を大幅に短縮できるので、お急ぎの方はWeb申し込みで手続きを行いましょう。

株を購入するまでの流れ

証券口座の開設が完了したら、以下の流れで実際に株式を購入してみましょう。

株式を購入するまでの流れ

【STEP1】購入資金の入金

【STEP2】情報収集や分析

【STEP3】購入する銘柄の選定

【STEP4】買い注文を出して取引成立

株式の注文方法には、価格を指定しない成行注文の他、指値注文や逆指値注文などがあります。利用できる注文方法は証券会社によって異なるため、口座開設先を選ぶ際は「自分に合った注文方法が用意されているか」についても確認しておきましょう。

株式の代表的な注文方法

・成行注文:価格を指定しない注文方法

・指値注文:「○○円以下で購入」「△△円以上で売却」のように価格指定する方法

・逆指値注文:「○○円以上で購入」「△△円以下で売却」のように価格指定する方法

上記のいずれかの方法で売買の注文を出し、相手が見つかると取引が成立します。

買ってもよい株・避けるべき株とは?

株価は業績や業界動向、経済情勢など、さまざまな要因によって変動します。同じ時期で見ると、株価が上昇している銘柄がある一方で暴落する銘柄も存在するため、「買ってもよい株式」「避けるべき株式」は区別しておかなければなりません。

| 買ってもよい株式の一例 | 避けるべき株式の一例 |

|---|---|

| ・中長期的に株価が伸びている株式 ・売上や利益が安定して伸びている株式 ・流行や景気動向に左右されにくい株式 | ・短期的に高騰している株式 ・業績が悪化している株式 ・流行や景気動向に左右されやすい株式 |

株価が大きく上昇していても、その上昇が短期的である場合や業績が悪化している銘柄には暴落リスクがあります。また、流行や景気動向に左右されやすい銘柄は大きなリターンを期待できますが、その代わりに損失のリスクも大きいため、特に初心者の方は避けることを心がけましょう。

株購入の判断には2つの方法がある

ここでは、株式を購入するタイミングを判断する方法について解説します。具体的な方法としては、「株価チャートから判断する方法」と「決算書から判断する方法」の2つが挙げられます。

株式を購入するタイミングを判断する方法

・株価チャートから判断:過去の値動きから、パターンやトレンドを分析する方法

・決算書から判断:各企業の業績から、将来性や安定性などを判断する方法

どちらも株式投資で資産を増やしたいのなら、覚えておきたい分析方法です。

株価チャートと決算書を正しく読めると、株式を購入するタイミングを判断しやすくなります。株価が大幅に上がる前の株式を探したいのなら、複数の分析方法を組み合わせることで分析の精度を上げましょう。

株価チャートのみでは株価の予想精度が低くて、決算書や景気動向なども分析できるようになると、株式を購入する最適なタイミングが見つけやすくなります。

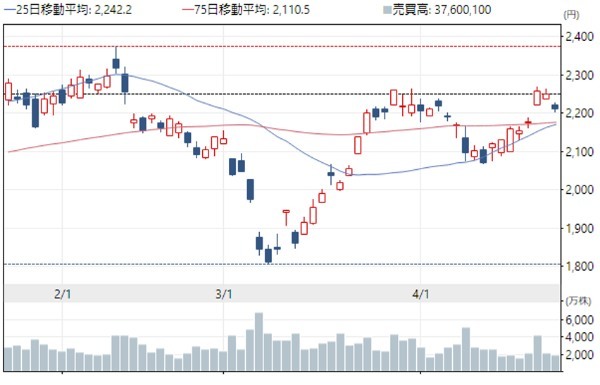

株価チャートから判断する際のポイント

そもそも株価チャートとは、過去の株価の推移をグラフ化したものです。こちらのチャートからは過去に株価が大幅に上がった時の兆候が読み取れるので、多くの投資家が活用しています。

まずは、株価チャートを見る時に知っておきたい3つのポイントを紹介します。

株価チャートから判断するポイント

(1)移動平均線でトレンドを確認する

(2)上昇トレンドの銘柄のみを候補に残す

(3)株価が下がったタイミングで押し目買いを狙う

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

(1)移動平均線でトレンドを確認する

移動平均線とは、一定期間の株価を平均化し、そのデータを折れ線グラフとして表示したものです。例えば、期間を10日間に設定した場合は、直近10営業日の平均値の推移が表示されます。

移動平均線は株価のトレンドを手っ取り早く確認できる指標で、短期・長期の移動平均線が上に向いている場合は「強い上昇トレンド」と判断できます。一方で、いずれかの移動平均線が下を向き始めたり、株価が移動平均線の下側で推移し始めたりした場合は、下落トレンドに転じる兆候となります。

移動平均線は上記の他にも、ボリンジャーバンドやMACDをはじめとした株価の分析方法にも活用できます。さらに株価を予想する精度を上げたいのなら、これらの分析方法も使ってみましょう。

(2)上昇トレンドの銘柄のみを候補に残す

移動平均線で株価のトレンドを確認したら、上昇トレンドの銘柄のみを候補として残しましょう。その際、「短期・中期・長期」の3つのトレンドに目を向けることが大切です。

一般的に使用されている移動平均線(一例)

日足(短期):5日、25日、75日

週足(中期):13週、26週、52週

月足(長期):12ヵ月、24ヵ月、60ヵ月

株価が順調に上昇していても、いずれかの移動平均線が下向きの場合は下落トレンドに転じる恐れがあります。そのため、複数の移動平均線が上向きに伸び続け、長期的に上昇トレンドが続く可能性が高い銘柄をピックアップしましょう。

(3)株価が下がったタイミングで押し目買いを狙う

ここまで来たら、後は株式の購入タイミングを見極めるだけです。候補として残した銘柄の株価チャートを確認し、株価が一時的に下落したタイミングで買い注文を出しましょう(「押し目買い」と呼ばれる買い方)。

押し目買いのタイミングは、移動平均線に株価(ローソク足)がタッチしたときがベストです。上昇トレンド中の銘柄であれば、移動平均線に触れると株価が反発しやすいため、押し目買いによって大きな利益を狙えます。

ただし、実際の相場ではそのまま下落トレンドに転じるケースもあります。このような銘柄を持ち続けると損失が膨らんでしまうので、事前にどこまで下がった場合は売却するのかを決め、売却の判断を迷わないように準備しておきましょう。

決算書から判断する際のポイント

一方で、決算書から購入のタイミングを判断する場合は、以下のポイントを意識する必要があります。

決算書から判断する際のポイント

(1)決算発表シーズンの始まりを意識する

(2)決算内容を調査・分析する

(3)株式をいつ購入するのか決める

実際にどのように判断するのか、詳しく見ていきましょう。

(1)決算発表シーズンの始まりを意識する

決算発表シーズンとは、上場企業が決算報告書を公表する時期のことです。決算報告書から直近の業績や財務状況などを読み取れるので、決算発表シーズンを迎えると株価は変動しやすくなります。

具体的な時期としては、1月・4月・7月・10月が挙げられます。ただし、実際の決算日は企業によって異なるため、保有銘柄の決算発表の時期は必ず確認しておきましょう。

ちなみに上場企業の決算報告は、投資家の公平性を保つために取引時間外に行われます。

(2)決算内容を調査・分析する

決算報告書が発表されたら、その内容を調査・分析しましょう。決算内容のチェックは、基本的には以下の流れで行います。

決算報告書をチェックする流れ

【STEP1】注目する企業を選ぶ

【STEP2】当期の決算内容(収益など)を確認する

【STEP3】過去の業績と業績予想を比較する

【STEP4】企業が抱えている課題や将来性を確認する

【STEP5】投資戦略を立てる

上記の中でも【STEP2】と【STEP3】は重要なプロセスです。決算内容を参考にしながら、その企業の成長性や収益性などを判断しなければなりません。

特に各企業が公表する「収益予想」は、細かく確認する必要があるでしょう。収益予想は決算発表が近づくと修正される場合があり、一般的に業績の上方修正の場合は株価の上昇を、業績の下降修正の場合は株価の下落を引き起こす恐れがあります。

株式投資の専門家などのレポートも、入念に確認しておきたい資料です。現在は多くの投資家が専門家のレポートを参考にしているため、その内容によって株価が大きく変動することもあります。

ちなみに、これらの投資情報はインターネット上で公開されており、証券会社によっては専用の情報ツールが用意されています。投資情報の収集には時間がかかるので、各社の情報ツールから自分に適したものを探しておきましょう。

(3)株式をいつ購入するのか決める

決算内容を読み終えたら、投資戦略を考えましょう。具体的には、「どこで買い注文を出すか」「利益がどれだけ増えたら購入するのか」といった具体的な方針を決めます。

その後は「投資予定の企業で不祥事などが明るみになった」「景気が大きく悪化する」といった事態に直面しない限り投資方針に沿った投資を行いましょう。

株式の購入後は見直しが必要

どれだけ時間をかけて分析しても、株式投資は必ず成功するとは限りません。分析の方向性が間違っていたり、想定外の値動きをしたりするケースも珍しくないので、株式の購入後には必ず見直しが必要です。

例えば、含み損のある状態で株式を売却した場合は、「なぜ損失が発生したのか」「損切りのタイミングは正しかったのか」などを見直します。この流れで反省を積み重ねていけば、初心者の方でも着実にスキルやノウハウを身につけられるでしょう。

利益が発生したトレードについても、「もう少し利益を伸ばせなかったか」「予想外の動きはなかったか」などを見直すことが大切です。

株を買うタイミングで注意したいポイント

株価チャートや決算書を使っても、株式を購入するタイミングの判断は難しいものです。ここでは、適切な株式の購入タイミングを見極めるために必要な情報収集や銘柄の選び方をまとめました。

情報収集は複数のメディアを使う

現在はさまざまなメディアや専門家が、株式市場に関する情報を発信しています。ひとつのメディアだけでも多くの情報を収集できますが、情報源が偏ると視野が狭まってしまうため、できるだけ複数のメディアから収集することを心がけましょう。

株式投資の主な情報源

・会社四季報

・上場企業の公式サイト

・書籍や新聞、雑誌

・著名人や専門家のSNS

・証券会社が提供するレポート など

インターネットなどで収集した情報は、あくまで判断材料のひとつです。最終的には自身で投資判断を行うため、他人の意見に流されたり鵜呑みにしたりするのは避けましょう。

長期的な目線で銘柄を選ぶ

株式投資は、長期的に保有できそうな銘柄を選ぶのが基本です。短期的な売買も決して間違いではありませんが、短期トレードには以下のリスクが潜んでいます。

短期トレードに潜むリスク

・配当金や株主優待を受け取りにくくなる

・取引手数料がかさむ

・投資判断が難しくなる

中長期のトレンドを判断する際には、各企業が公表する決算内容の他、移動平均線などが多く用いられます。移動平均線は特定期間における株価の平均値を表すグラフなので、チャートに表示させておくだけで簡単にトレンドを把握できます。

できるだけ投資先を分散する

投資先をひとつの銘柄に絞ると、その銘柄が暴落した場合に大きなダメージを受けてしまいます。このような損失リスクを抑える方法としては、さまざまな銘柄に少額ずつ投資する「分散投資」がおすすめです。

実際にどのような分散投資があるのか、以下で一例を紹介します。

株式投資における分散投資の例

・国内株と外国株を組み合わせる(地域の分散)

・投資のタイミングを複数に分ける(時間の分散)

・債券や貴金属なども購入しておく(資産の分散)

上記のように、異なる投資商品に分散投資をしておけば、リスクを最小限に抑えられます。分散投資は資産運用の基本であるため必ず取り入れましょう。

購入のタイミングに悩んだら?積立投資も選択肢のひとつ

株式を購入するタイミングがどうしても分からない方には、積立投資による資産運用がおすすめです。ただし、積立投資にもメリットとデメリットがあるので、実践する前にきちんと仕組みを理解しておきましょう。

積立投資のメリット

積立投資の主なメリットは、以下の3つです。

積立投資のメリット

・購入のタイミングを見極める必要がない

・感情に左右されない

・平均購入単価が下がる

それぞれどのようなメリットなのか、分かりやすく解説します。

購入するタイミングを見極める必要がない

積立投資では、毎月決まったタイミングで一定金額の株式を購入します。例えば、「4月1日に5,000円分、5月1日に5,000円分」のように投資を行うので、株を買うタイミングに悩まされることがありません。

さらに購入する銘柄や金額、積立頻度などを一度決めておけば、小難しい情報収集や分析も不要になります。ただし、1単元から購入するとなると、銘柄によっては毎月多くの資金が必要になるため、ミニ株(単元未満株)を取引できるネット証券で実践するとよいでしょう。

感情に左右されない

感情に左右されない点も、積立投資ならではのメリットです。

一般的な投資では、取引ルールを決めても感情に左右されてしまうケースが少なくありません。実際にはどのような失敗があるのか、一例を紹介しておきましょう。

感情によって失敗する例

・昨日の赤字を取り返すために、不用意にトレードをしてしまう

・「これ以上利益を減らしたくない」と感じて早めに売ってしまう

・「いつか黒字になるはず」と持ち続けて損失が膨らんでしまう

特に投資初心者の方にとって、上記のような失敗を防げる点は大きなメリットといえるでしょう。

平均購入単価が下がる

積立投資では、一定の金額で毎月一定の銘柄を購入すると、安いときに多く買い、高いときに少なく買うことができます。

このような積立投資を行うと、平均の購入単価を下げることができ、利益を出せる水準を下げられます。その結果、利益を出しやすくなります。これを「ドル・コスト平均法」と呼びます。

ドル・コスト平均法のイメージ

毎月1日に、10万円分の株式を購入するケースを想定した場合。

4月1日(1株800円):125株を購入

5月1日(1株1,000円):100株を購入

6月1日(1株2,000円):50株を購入

上記のように、株価が高くなるほど購入株数が減るため、株式の購入単価を引き下げられる。

ただし、単元株でしか取引できない証券会社の場合は、購入株数を細かく調整することができません。ドル・コスト平均法では1株単位での調整が必要になるため、実践したい場合はミニ株(単元未満株)の取り扱いがある証券会社を選びましょう。

積立投資のデメリット

次に、積立投資のデメリットを確認していきましょう。

短期間で大きな利益は狙えない

積立投資は少額ずつ積み立てる方法なので、短期間で大きな利益は期待できません。仮に毎月1万円を積み立てたとしても、投資資金が100万円になるまでに約8.3年かかります。

もう少し効率的に資産を増やしたい場合は、積立金額や積立頻度を増やしたり、利益を再投資して複利効果を狙ったりする必要があります。ただし、途中で運用方針を大きく変更するとドル・コスト平均法の恩恵を受けられなくなってしまうため、プランの変更には細心の注意を払いましょう。

手数料の負担が大きくなることも

株の購入時には、「販売手数料」や「取引手数料」と呼ばれるコストが発生します。積立投資を行うと、取引のたびにこれらのコストが発生するため、一括で投資する場合に比べると手数料負担が大きくなることがあります。

「るいとう(株式累積投資)」と呼ばれる積立用のサービスもありますが、こちらのサービスでも事務手数料や委託手数料などがかかります。1ヵ月あたりの金額はそれほど高くありませんが、10年や20年のように長期的に払い続けるとなると、最終的には大きなコストになることもあります。

手数料の仕組みは証券会社によって異なるので、積立投資を行う場合は各社の情報をチェックし、低コストで積み立てられるプランやサービスを選びましょう。

まずは基本的な知識を身につけることが重要

株式を買うタイミングを判断するためには、さまざまな情報に目を通す必要があります。実際の判断方法は人によって異なりますが、今回紹介した内容はいずれも基本なので、しっかり身につけましょう。